営農情報

farming

今月の野菜紹介

2026年

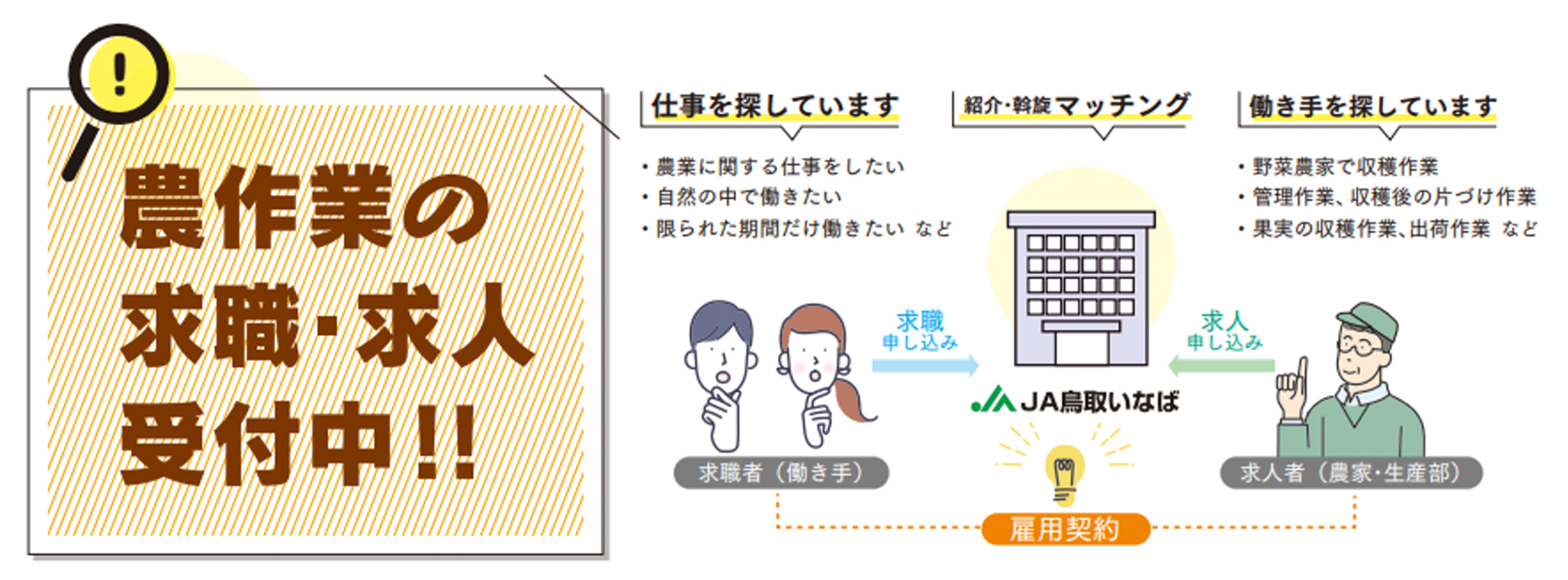

ワーキングプラザ

JA鳥取いなばでは、人手が不足している農家や生産部(求人者)と、就労希望者(求職者)との橋渡しを行います。

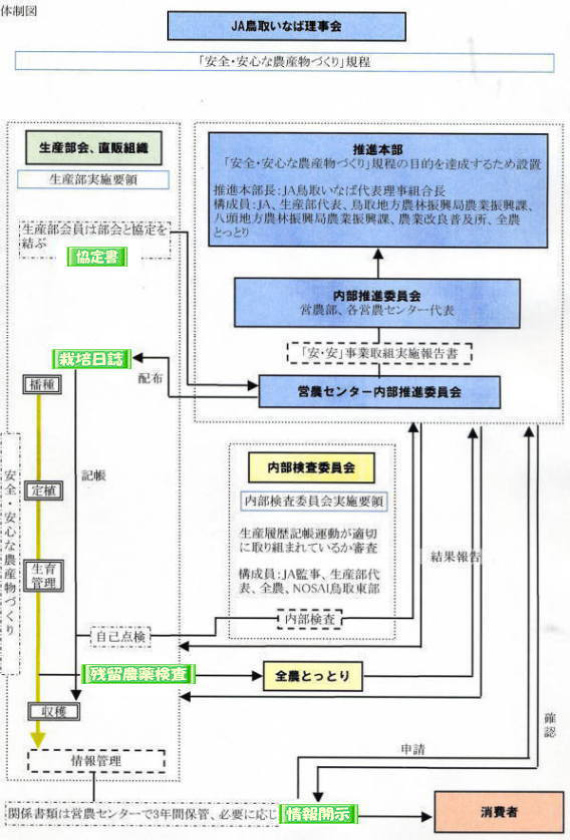

安心安全な農作物作り

BSE発生、食品の偽装表示、無登録農薬の使用、農薬の残留毒性など農産物の信頼性が低下するような問題が相次いで発生しました。

JA鳥取いなばでは、農産物の安全性・信頼性を高めるため生産工程を明らかにし、販売高向上につながるよう、組合員の皆様と生産履歴記帳運動に取り組んでいきます。

生産履歴記帳運動とは?

「適切な生産基準を設定し、その基準に基づいて適切な生産管理・記帳を行い、生産基準ごとに農産物を分別管理し、記帳運動に基づく情報を取引先・消費者に提供する」という取り組みです。

(生産履歴記帳運動 内部検査マニュアル:全農中央会 2004年5月28日発行より)

生産履歴記帳の流れ

ステップ(1) 協定締結

生産部組織等は個々の生産者と生産基準に関する協定を締結し、圃場を登録します。

ステップ(2) 栽培日誌の記帳

生産者は安全で安心な農産物を生産するため、農薬の安全使用基準を厳守し、使用した農薬・肥料・その他資材について記録します。

- このシートはコンピュータで読み込みされるので汚したり、折り目をつけたりしないように保存して下さい。

(パンチで穴をあけたり、枠外にメモ書きなどしたりしないようにして下さい。) - 記入には鉛筆(Bか2B)をお使い下さい。

- 記入した文字は機会が読み取りますので、枠内に楷書で分かりやすく記入して下さい。

(文字が薄いと読み取れない場合がありますので濃く書いて下さい。)

栽培日誌の配布は各営農センターが行います!

ステップ(3) 栽培日誌の点検と内部検査

生産部組織等およびJA担当者による自己点検の実施、さらに内部検査委員会による検査を実施します。

ステップ(4) 残留農薬検査

出荷前に作目または品種ごとに残留農薬自主検査を実施し、安全性の確認を行います。

</>

| 品目 | 実施日 | 支店・センター名 | 検査結果 | 備考(受付番号) |

|---|---|---|---|---|

| らっきょう(1) | R2/5/19 | 福部らっきょう選果場 | 基準値以下 | 0004 |

| らっきょう(2) | R2/5/19 | 福部らっきょう選果場 | 基準値以下 | 0005 |

| 一寸そら豆 | R2/5/19 | JA鳥取いなば 邑美支店 | 基準値以下 | 0006 |

| 茎わさび | R2/6/6 | JA鳥取いなば 八東支店 | 基準値以下 | 0015 |

| 根わさび | R2/6/6 | JA鳥取いなば 八東支店 | 基準値以下 | 0016 |

| 花わさび | R3/4/14 | JA鳥取いなば 郡家支店 | 基準値以下 | 0001 |

| 一寸そら豆 | R3/5/21 | JA鳥取いなば 果実園芸課 | 基準値以下 | 0008 |

| らっきょう① | R3/5/24 | JA鳥取いなば 福部支店 | 基準値以下 | 0004 |

| らっきょう② | R3/5/24 | JA鳥取いなば 福部支店 | 基準値以下 | 0005 |

| わさび | R3/6/2 | JA鳥取いなば 八東支店 | 基準値以下 | 0010 |

| モモ | R3/7/10 | JA鳥取いなば せんだい支店 | 基準値以下 | 0020 |

| 梨 | R3/8/19 | JA鳥取いなば せんだい支店 | 基準値以下 | 0049 |

| 新甘泉 | R3/8/20 | JA鳥取いなば 広域果実選果場 | 基準値以下 | 0050 |

| なつひめ | R3/8/20 | JA鳥取いなば 広域果実選果場 | 基準値以下 | 0051 |

| 豊水梨 | R3/8/28 | JA鳥取いなば 広域果実選果場 | 基準値以下 | 0052 |

| 二十世紀梨 | R3/8/28 | JA鳥取いなば 広域果実選果場 | 基準値以下 | 0053 |

| 二十世紀梨 | R3/8/20 | JA鳥取いなば あおや選果場 | 基準値以下 | 0054 |

| 二十世紀梨 | R3/8/20 | JA鳥取いなば 河原選果場 | 基準値以下 | 0055 |

| 梨 二十世紀 | R3/8/25 | JA鳥取いなば 国府支店 | 基準値以下 | 0061 |

| 梨 新甘泉 | R3/8/25 | JA鳥取いなば 国府支店 | 基準値以下 | 0062 |

| 二十世紀梨 | R3/8/27 | JA鳥取いなば 福部果実部 | 基準値以下 | 0064 |

| 二十世紀梨 | R3/8/27 | JA鳥取いなば 浜湯山果実組合 | 基準値以下 | 0065 |

| 豊水梨 | R3/8/26 | JA鳥取いなば 邑美支店 | 基準値以下 | 0066 |

| 生姜 | R3/11/12 | JA鳥取いなば 湖東支店 | 基準値以下 | 0089 |

| 花わさび | R4/4/9 | JA鳥取いなば 果実園芸課 | 基準値以下 | 0003 |

| 一寸そら豆 | R4/5/28 | JA鳥取いなば 果実園芸課 | 基準値以下 | 0009 |

| らっきょう① | R4/5/18 | JA鳥取いなば 福部らっきょう選果場 | 基準値以下 | 0004 |

| らっきょう② | R4/5/18 | JA鳥取いなば 福部らっきょう選果場 | 基準値以下 | 0006 |

| わさび | R4/6/10 | JA鳥取いなば 八東支店 | 基準値以下 | 0015 |

| アスパラガス | R4/6/21 | JA鳥取いなば 果実園芸課 | 基準値以下 | 0018 |

| キュウリ | R4/6/29 | JAグリーン千代水店 愛菜館 | 基準値以下 | 0019 |

| キュウリ | R4/6/29 | JAグリーン千代水店 愛菜館 | 基準値以下 | 0020 |

| 桃 | R4/7/13 | JA鳥取いなば 神戸桃組合 | 基準値以下 | 0023 |

| 二十世紀梨 | R4/8/22 | JA鳥取いなば 浜湯山果実組合 | 基準値以下 | 0034 |

| 二十世紀梨 | R4/8/22 | JA鳥取いなば 福部果実部 | 基準値以下 | 0035 |

| 二十世紀梨 | R4/8/27 | JA鳥取いなば 神戸梨生産部 | 基準値以下 | 0052 |

| 大根 | R4/8/27 | JA鳥取いなば 果実園芸課 | 基準値以下 | 0053 |

| 豊水梨 | R4/9/8 | JA鳥取いなば 邑美支店 | 基準値以下 | 0057 |

| 白ネギ | R4/10/28 | JA鳥取いなば 果実園芸課 | 基準値以下 | 0070 |

| 二十世紀梨 | R4/10/4 | JA鳥取いなば 広域果実選果場 | 基準値以下 | 0062 |

| さつまいも | R4/10/17 | JA鳥取いなば JAグリーン千代水店 愛菜館 | 基準値以下 | 0066 |

| さつまいも | R4/10/17 | JA鳥取いなば JAグリーン千代水店 愛菜館 | 基準値以下 | 0067 |

| 生姜 | R4/11/14 | JA鳥取いなば 果実園芸課 | 基準値以下 | 0081 |

| 大根 | R4/11/14 | JA鳥取いなば JAグリーン千代水店 愛菜館 | 基準値以下 | 0076 |

| 大根② | R4/11/14 | JA鳥取いなば JAグリーン千代水店 愛菜館 | 基準値以下 | 0077 |

| 小松菜① | R4/11/14 | JA鳥取いなば JAグリーン千代水店 愛菜館 | 基準値以下 | 0078 |

| 小松菜② | R4/11/14 | JA鳥取いなば JAグリーン千代水店 愛菜館 | 基準値以下 | 0079 |

| 花わさび | R5/3/22 | JA鳥取いなば 果実園芸課 | 基準値以下 | 0104 |

| 花わさび | R5/4/27 | JA鳥取いなば 八東支店 | 基準値以下 | 0002 |

| ラッキョウ① | R5/5/19 | JA鳥取いなば 福部らっきょう選果場 | 基準値以下 | 0003 |

| ラッキョウ② | R5/5/19 | JA鳥取いなば 福部らっきょう選果場 | 基準値以下 | 0004 |

| 一寸そら豆 | R5/5/16 | JA鳥取いなば 果実園芸課 | 基準値以下 | 0005 |

| アスパラガス | R5/5/30 | JA鳥取いなば 果実園芸課 | 基準値以下 | 0011 |

| 玉ネギ | R5/6/9 | JA鳥取いなば JAグリーン千代水店 愛菜館 | 基準値以下 | 0016 |

| じゃがいも | R5/6/9 | JA鳥取いなば JAグリーン千代水店 愛菜館 | 基準値以下 | 0017 |

| 桃 | R5/7/13 | JA鳥取いなば 神戸桃組合 | 基準値以下 | 0023 |

| 大根 | R5/8/2 | JA鳥取いなば 果実園芸課 | 基準値以下 | 0031 |

| 梨 | R5/8/25 | JA鳥取いなば 神戸梨生産部 | 基準値以下 | 0044 |

| 二十世紀梨 | R5/8/26 | JA鳥取いなば 浜湯山果実組合 | 基準値以下 | 0045 |

| 二十世紀梨 | R5/8/26 | JA鳥取いなば 福部果実部 | 基準値以下 | 0046 |

| 白ネギ | R5/10/2 | JA鳥取いなば 果実園芸課 | 基準値以下 | 0056 |

| 白ネギ | R5/11/27 | JA鳥取いなば JAグリーン千代水店 愛菜館 | 基準値以下 | 0080 |

| 春菊 | R5/11/27 | JA鳥取いなば JAグリーン千代水店 愛菜館 | 基準値以下 | 0081 |

| さつまいも | R5/11/27 | JA鳥取いなば JAグリーン千代水店 愛菜館 | 基準値以下 | 0082 |

| 里芋 | R5/11/27 | JA鳥取いなば JAグリーン千代水店 愛菜館 | 基準値以下 | 0083 |

| 花わさび | R6/3/21 | JA鳥取いなば 果実園芸課 | 基準値以下 | 0001 |

| 一寸そら豆 | R6/5/21 | JA鳥取いなば 果実園芸課 | 基準値以下 | 0009 |

| 玉ネギ | R6/5/24 | JA鳥取いなば JAグリーン千代水店 | 基準値以下 | 0010 |

| そら豆 | R6/5/24 | JA鳥取いなば JAグリーン千代水店 | 基準値以下 | 0011 |

| らっきょう① | R6/5/27 | JA鳥取いなば 福部らっきょう選果場 | 基準値以下 | 0003 |

| らっきょう② | R6/5/27 | JA鳥取いなば 福部らっきょう選果場 | 基準値以下 | 0004 |

| ミニトマト | R6/7/10 | JA鳥取いなば JAグリーン千代水店 | 基準値以下 | 0026 |

| キュウリ | R6/7/10 | JA鳥取いなば JAグリーン千代水店 | 基準値以下 | 0027 |

| 広留野大根 | R6/8/10 | JA鳥取いなば 果実園芸課 | 基準値以下 | 0036 |

| ナス | R6/8/28 | JA鳥取いなば JAグリーン千代水店 | 基準値以下 | 0043 |

| ピーマン | R6/8/28 | JA鳥取いなば JAグリーン千代水店 | 基準値以下 | 0044 |

| オクラ | R6/8/28 | JA鳥取いなば JAグリーン千代水店 | 基準値以下 | 0045 |

| 梨 | R6/8/30 | JA鳥取いなば 神戸梨生産部 | 基準値以下 | 0053 |

| 二十世紀梨 | R6/9/4 | JA鳥取いなば 福部果実部 | 基準値以下 | 0054 |

| かぼちゃ | R6/10/2 | JA鳥取いなば JAグリーン千代水店 | 基準値以下 | 0063 |

| さつまいも | R6/10/2 | JA鳥取いなば JAグリーン千代水店 | 基準値以下 | 0064 |

| 里芋 | R6/10/2 | JA鳥取いなば JAグリーン千代水店 | 基準値以下 | 0065 |

| 小松菜 | R6/11/13 | JA鳥取いなば JAグリーン千代水店 | 基準値以下 | 0074 |

| ほうれん草 | R6/11/13 | JA鳥取いなば JAグリーン千代水店 | 基準値以下 | 0075 |

| 柿(富有) | R6/11/28 | JA鳥取いなば 鳥取地区柿生産部 | 基準値以下 | 0095 |

| 一寸蚕豆 | R7/5/22 | JA鳥取いなば 邑美支店 | 基準値以下 | 0005 |

| らっきょう① | R7/5/24 | JA鳥取いなば 福部らっきょう選果場 | 基準値以下 | 0003 |

| らっきょう② | R7/5/24 | JA鳥取いなば 福部らっきょう選果場 | 基準値以下 | 0004 |

| そら豆 | R7/6/5 | JA鳥取いなば JAグリーン千代水店 | 基準値以下 | 0006 |

| 玉ネギ | R7/6/5 | JA鳥取いなば JAグリーン千代水店 | 基準値以下 | 0007 |

| ニンニク | R7/6/5 | JA鳥取いなば JAグリーン千代水店 | 基準値以下 | 0008 |

| キュウリ | R7/6/5 | JA鳥取いなば JAグリーン千代水店 | 基準値以下 | 0009 |

| 加工用小玉西瓜 | R7/7/17 | JA鳥取いなば 果実園芸課 | 基準値以下 | 0023 |

| 桃 | R7/7/17 | JA鳥取いなば せんだい支店 | 基準値以下 | 0024 |

| 広留野大根 | R7/7/31 | JA鳥取いなば 果実園芸課 | 基準値以下 | 0031 |

| 梨 | R7/8/29 | JA鳥取いなば 神戸梨生産部 | 基準値以下 | 0046 |

| 二十世紀梨 | R7/9/5 | JA鳥取いなば 福部果実部 | 基準値以下 | 0034 |

| ナス | R7/9/10 | JA鳥取いなば JAグリーン千代水店 | 基準値以下 | 0051 |

| ピーマン | R7/9/10 | JA鳥取いなば JAグリーン千代水店 | 基準値以下 | 0052 |

| オクラ | R7/9/10 | JA鳥取いなば JAグリーン千代水店 | 基準値以下 | 0053 |

| ゴーヤ | R7/9/10 | JA鳥取いなば JAグリーン千代水店 | 基準値以下 | 0054 |

| 二十世紀梨 | R7/9/10 | JA鳥取いなば 国府選果場 | 基準値以下 | 0055 |

| 小松菜 | R7/11/14 | JA鳥取いなば JAグリーン千代水店 | 基準値以下 | 0064 |

| 春菊 | R7/11/14 | JA鳥取いなば JAグリーン千代水店 | 基準値以下 | 0065 |

| さつまいも | R7/11/14 | JA鳥取いなば JAグリーン千代水店 | 基準値以下 | 0066 |

| 柿 | R7/11/14 | JA鳥取いなば JAグリーン千代水店 | 基準値以下 | 0067 |

ポジティブリスト制度

ポジティブリスト制度とは?

基準が設定されていない農薬等が一定量以上含まれる食品の流通を原則禁止する制度です。従来のネガティブリスト制では残留農薬基準が設定されていない農薬は規制の対象外だったため、残留基準が設定されていない農薬については、いくら残留があっても規制できず、輸入農産物の激増のなかで問題となっていました。

新しい制度が導入されると、残留基準が設定されていない農薬についても0.01ppmという厳しい基準が定められます。

気をつけていただきたいこと

新制度が導入されると、次のような理由から残留基準を超えてしまうことが考えられます(基準を超えた食品は流通が禁止されてしまいます)。

- 農薬散布時の飛散(ドリフト)

- 誤った農薬の使用

- 散布器具等の洗浄ミス

- 前作の残留 など

対策として

- 風の弱いときに風向きに注意して散布しましょう。(粒剤やDL剤など、飛散しにくい剤型のものを選びましょう。)

- 農薬のラベルを確認し、決められた使用方法を守りましょう。

- タンクやホースなどに農薬が残らないようにしっかりと洗浄して、日頃から管理を徹底しましょう。

- 地域で連絡を取り合って、周りの圃場で収穫直前の作物がある場合は散布日や収穫日を変更するなどの調整をしましょう。

- 飛散防止ノズルの使用や遮蔽シート・ネットの設置も効果的です。

農薬を飛散させない、農薬を取り扱った手で作物をさわらないなど基本的な注意がまず必要ですが、なるべく近接作物にも適用があり、残留農薬基準が高く設定されている農薬を使用すると安心です。

また、ドリフトは散布者自身の健康にも影響します。今まで以上に農薬の取扱いには気をつけましょう。

0.01ppmとは?

ppmは、parts per millionの頭文字をとったもので濃度や割合を示す単位で100万分の1をあらわします。0.01 ppmとは非常に低い濃度で、100tの作物に1gの農薬が含まれていることを示します。さらに、水に例えると、25mプール(長さ25m×幅12m×深さ1mを想定)に“数滴”(2~3g)の液体を入れたくらいの濃度です。

お問い合わせ

営農部 営農企画課

TEL:0857-32-1142